最後は青柳様です。

桶絞りという技法を教えて下さったのも青柳様です。

十日町友禅の製造工程の見学、本店で完成した製着物も見学させて頂きました。

本店での見学はこちらをクリック

まずは十日町友禅の製造工程です。

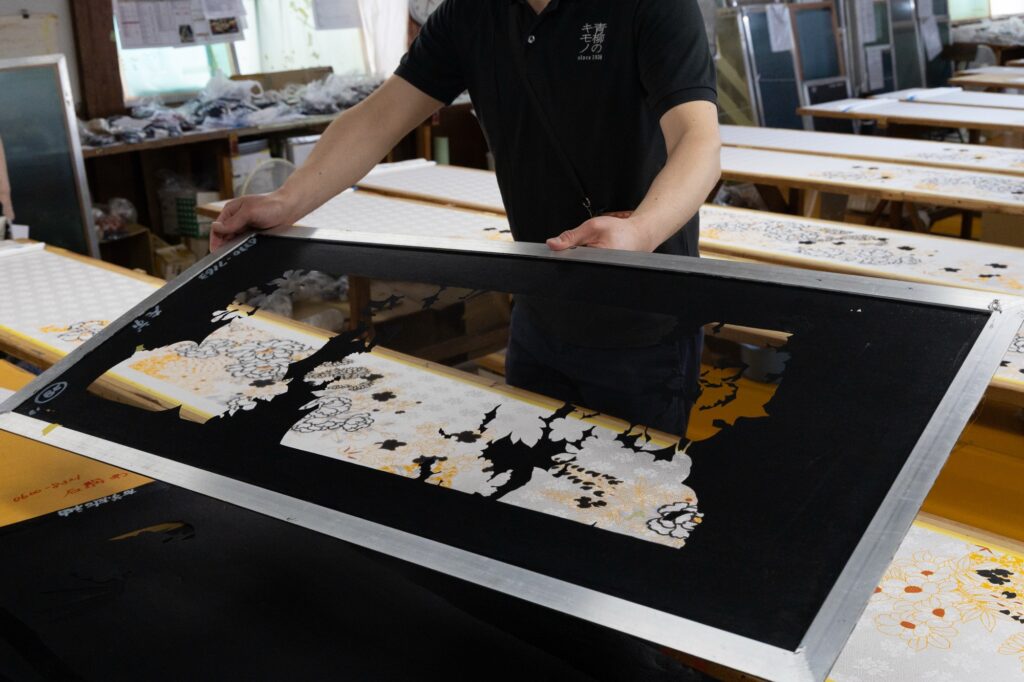

型染からスタートです。

恐ろしい型紙の量を使用して振袖等の着物が作られていると実感します。

同時に何枚かの着物を製造する為一色を何枚か染、次の色を何枚か染を

繰り返すそうです。

続いては完成した着物の検品で、染料が付いてしまった部分等に〇シールを

貼っていくのですがチェックの早い事!

見づらいですが水色のシールが貼ってあるのが分かりますでしょうか?

そして、この着物は疋田絞り(言ってみたかっただけw)です。たぶん。

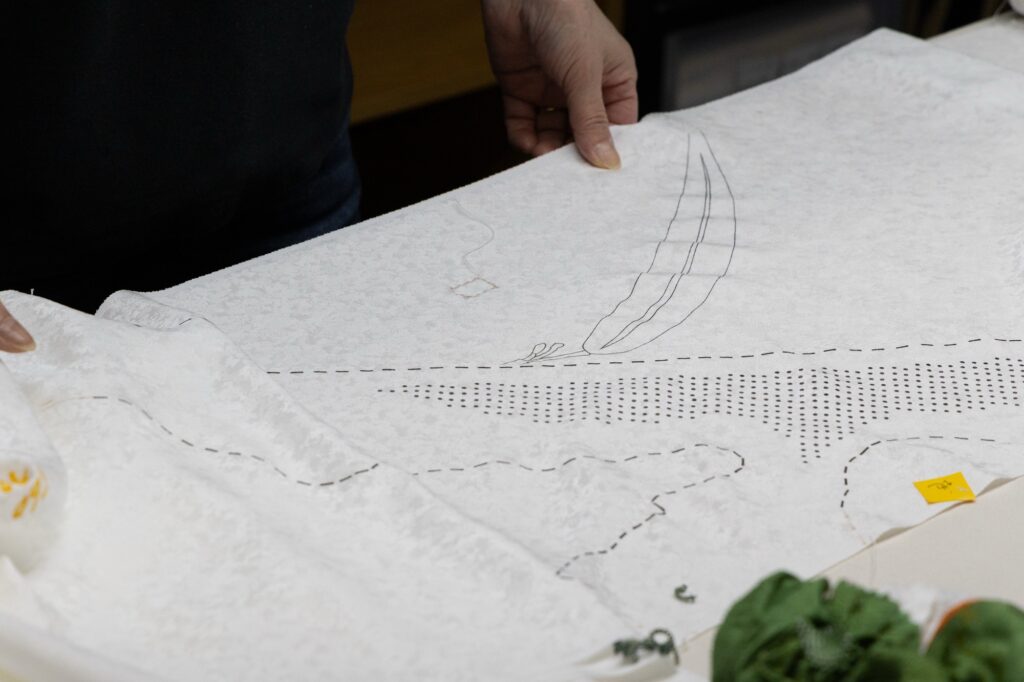

検品工程の次は絞り染を行う為の絞りが出来ているかのチェック工程です。

確か・・・点点は疋田絞りで—破線は桶絞りの為の目印線です。

染め終わった糸を解く音が服が破れた時の音くらいに聞こえるほどきつく絞ってあります。

絞りのチェック工程の後は手書き友禅です。

手描きなので当たり前ですが筆で葉っぱも一枚ずつ色をのせていき

一反やるのに1週間~10日ほどかかるそうです。

また、台の足元には染料を乾かすために電気式のストーブがあり夏は

地獄との事です。。。

続いては引き染です。

濃い色は染めたく無い部分に置くふせ糊も分厚くするそうです。

厚さが分かりますでしょうか?

浮かせている生地の針で固定されている部分はこんな感じです。

生地をひっくり返してもらったところです。

引き染も一定の間隔、量、力加減が必要でバランスが崩れると色が濃すぎたり

ムラが発生してしまうそうです。

続いては桶絞りです。

まず染める前と染めた後の画像です。

比較すると全然違います!

桶絞りは職人様が染料に桶を漬け込み約7分動かし続けることで

桶の外に出した生地が染まるそうです。

手袋は二重になっていて間に冷水を入れ暑さに耐えるそうですが

さすがに終始冷却は出来ず途中で水を入れ替えていました。

この水は井戸水を使用していて豪雪地帯の十日町の恩恵という事です。

染めた生地の絞り糸を解いた状態です。

少し波打った状態が絞り染めの特徴です。

最後に桶絞りの桶に生地を固定の様子です。

桶の素材は檜(ひのき)で釘みたいなので生地を固定していきます。

元々は全て檜で出来た桶だそうですが職人がいなくなった為、釘みたいなのを刺す部分を交換し使用されているそうです。

また、釘みたいなのを一周打った内側に蓋部分がちょうど収まるそうです。

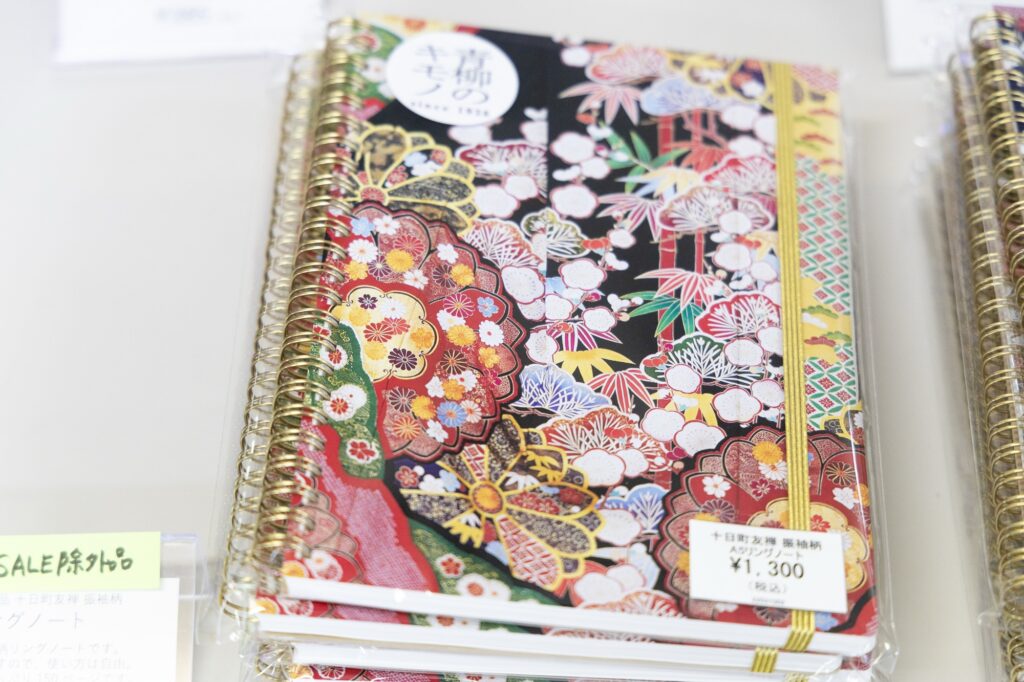

(勝手にPRコーナー)

ノートや名刺入れ、ペンケース等だけでなく左前部分を用いたインテリアも

販売されるなどWAPON事業部として新たな挑戦もされています。

私もノートやがま口を始め、小物を愛用させて頂いてます。

男性でも使える色、柄の小物もあり道の駅クロステン内のショップ以外に

オンラインショップでの購入も可能です!

~職人探訪~きものGOTTAKUは終了しましたが、青柳様では1人から工房見学が可能です!

工房見学の予約については青柳様のホームページをご覧ください。

・青柳様 @kimono_aoyagi